なぜすぐ着手が重要なのか

「あとでやろう」は「やらない」になる

やるべきことがあると分かっているのに

ついスマホを見たり

別のことに気を取られたり

そんな経験ありませんか?

僕もそうでした。でも気づいたのです。

「すぐ着手する」ことこそ、あらゆる成長や成功の土台になると。

理解と記憶の質

理解と記憶の質は“その場”が一番高い。

読書でも授業でも会議でも

① メモを取る人

② 後から書く人

とでは内容の精度に大きな差が出る。

人の記憶は驚くほど早く劣化するから。

やる気がある「今」を逃すと、二度と戻ってこないチャンスもあるのだ。

信頼の集中

職場でもプライベートでも、レスポンスが早く、行動が早い人は

この人は頼れる

一緒に仕事をしたい

そんな存在になっていく。

その結果、大きなチャンスを呼び込むことにも繋がっていくのだ。

【総括】着手の重要性

すぐに完璧な成果を出せなくても大丈夫

大切なのは『完了』ではなく『着手』だ

始めてしまえば

あとは流れに乗ることも多い。

『やる気が出たらやる』のではなく

『やり始めたらやる気が出る』

この逆転の発想が ”すぐやる力”

を大きく育ててくれるでしょう。

理解はその場でしか深まらない

『なんかわかった気がするし、後で復習すればいいか』そう思って、結局そのままにしたこと、ありませんか?

分からない単語を調べずに読み進めた読書は、内容が頭に残らない。

分からないまま放置した数式は、何度見直してもつまずいてしまう。

『今疑問に思ったこと』は

今が最も吸収力が高いタイミングなのだ

脳の意味づけのメカニズム

人間の脳は、ただ情報を入れるだけでは覚えることができない。

『これは何のための知識か』

『なぜその知識は大切なのか』

自分なりの意味付けができて初めて

記憶に残る構造になっている。

だからこそ

その場で疑問を持ち

その我で答えを考え探す

この行動が記憶と理解を深く定着させる鍵となるのだ。

理解は熱いうちに動かすべし

感情や集中力も”今この瞬間”がピーク。

後でやろうと思っても、当時の温度感はもう戻ってこない。

面白い話を聞いた直後に誰かに話したくなるのと同じように

理解やひらめきは熱いうちに動かすべきだ

記憶の鮮度は時間とともに落ちる

「昨日の会議の内容が思い出せない」

「さっきまで覚えていたのに忘れた」

そんな経験、ありませんか?

人間の脳はとても優秀だが

記憶の鮮度には“賞味期限”がある。

本当に感動したことも、面白かった話も

時間が経てば少しずつ薄れていく。

誰にでも起こる「脳の仕組み」なのだ。

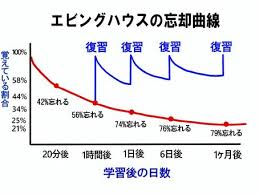

エビングハウスの忘却曲線

人間は学んだ内容の半分以上を1日以内に忘れてしまうとされている。

今この瞬間に大事だと思ったことでも

そのまま放置しておけば

明日にはほとんど消えてしまうのだ。

アウトプットの重要性

例えば

授業を受けてその日のうちに要点まとめ

本を読んだら、感想をSNSに投稿する

会議が終わったら、すぐメモを清書する

これらの“すぐやる”小さな行動が、記憶の定着率を飛躍的に高めてくれるはずだ。

時間があるかどうかではなく

「今、行動するかどうか」

記憶にはタイムリミットがある。

その意識を持つだけで、行動が変わる。

締切ギリギリ主義のリスク

「ギリギリでも結局何とかなってきた」

そんな成功体験が、いつの間にか

“ギリギリ癖”をつくっていませんか?

テスト前日に一夜漬けで勉強

課題も締切直前に集中して仕上げる

終わった後は『やればできるじゃん』と

自分を褒めたりしてしまう。

しかし、今では『それは自分の本来の力を発揮できていなかった』と思うのだ。

思考の質が低下

時間がない中での作業は、どうしても「早く終わらせる」ことが目的になってしまう

結果、深い考察や丁寧な仕上げができず、「こなしただけ」になってしまうのだ。

トラブルに弱い

PCがフリーズした

体調が崩れた

予期せぬ修正が入った

こんな想定外のことが起きた場合、時間的な余裕がないと対応ができない。

ギリギリ主義はトラブルに対して無防備だ

ゴールは早めに設定

「締切の前日が締切」と考えること。

これだけで行動が大きく変わる。

仮にミスがあっても調整できる

作業の仕上がりの質も上がる

余裕が生まれて

心にも時間にもゆとりができる。

「ギリギリ間に合った」は成功じゃない

「余裕を持って終わらせた」が本当の成功

小さな違いが、長期的に大きな差を生む

なぜ人は『今すぐ』やらないのか

今やるべきなのは分かってる。

でも、なぜか動けない。

その気持ちになったことありませんか?

この経験は人間なら誰しもあるだろう。

人間の脳の性質

それは意志が弱いからではなく、

脳が“先延ばし”を好む性質を持つから。

「快を求め、不快を避ける」

やるべきことに面倒くささや不安があると、脳は“危険”と判断して遠ざけてしまう

その結果「今じゃなくてもいい理由」

を無意識に探し始めてしまう。

これが“先延ばし癖”の正体である。

完璧主義の罠

しっかりやる時間が確保できたらやろう

ちゃんと準備が整ってからやろう

そうしているうちに、どんどんハードルが上がり、ますます手が出せなくなる。

「完璧なスタート」を求めすぎて、結果的に何も始められない。

これは多くの人が陥る罠なのだ。

モチベーションの罠

「モチベーションが湧いたらやろう」

これも行動を遅らせる原因の一つだ。

モチベーションは気まぐれで

待っているうちに時間だけが過ぎていく

行動してからモチベーションが湧く

この逆の順番が本質なのだ。

「すぐやる人」になるためのヒント

「すぐやる人」って、なんだか特別な才能を持った人のように見えませんか?

でも実際は、才能ではなく“仕組み”と“習慣”でつくられている行動力なのだ。

違うのは行動までのハードルの下げ方だ

作業を細かく分けること

「作業を細かく分ける」ことを試そう。

例えば、「レポートを書く」と思うとハードルが高い。だが、

「タイトルを考える」「1段落だけ書く」

など小さな単位に分ければ

脳の抵抗感がぐっと減ることになる。

最初の一歩が小さいほど

動き出しやすいんです。

5秒以内に動く習慣

「あとでやろう」と考える前に

5秒以内に何かアクションを起こす。

本を開く、メモを出す、PCを起動する

どんなに小さいことでもOK!

即スタートの感覚がすぐやる力を育てる

完璧主義を手放す

最初から100点を目指すと

いつまでも動き出せない。

「まずは仮スタートでいい」

そう思えば、気軽に始められる。

一度始めてしまえば、自然と集中できたり、完成度も上がってきたりする。

結果ではなく習慣に注目する

「成果を出すこと」

をゴールにするとプレッシャーになる。

「毎日5分やる」といった習慣づくりに切り替えると行動へのハードルが下がる。

小さな継続が、行動力の土台を作るはず

行動のタイミングが人生を左右する

行動の速さ

人生は、“いつ動くか”で決まる。

そう言っても過言ではない。

同じことをやっても

「今やる」か「半年後にやる」かで

得られる結果はまるで違う。

それは就活でも恋愛でも

チャンスをつかむ場面では特に顕著だ。

例えば恋愛であれば

① 相手がこちらに少し興味を持ち始めたタイミングでアプローチできる人と

②「もう少し様子を見よう」

と思っているうちにチャンスを逃す人

その差はほんの数日の違いだったりする

その“少しの差”が、未来を決定づける。

早期行動=信頼向上

行動が早い人には情報やチャンスが集まる

人脈も仕事も「最初に手を挙げた人」に回ってくることが多い。

社会人でもずっと続くルールなのだ。

最後に

行動とは、勇気の問題ではなく

「判断の速さ」だ。

悩む前に、5分だけでもやってみる。

調べてみる。連絡してみる。

そうした小さな即行動が、

大きな人生の分かれ道になっていく。

人生を左右するのは

才能ではなくタイミング

そして、タイミングは自分でつくるもの。

「今」が未来への最高のスタート地点になるよう、一歩踏み出してみませんか?

コメント